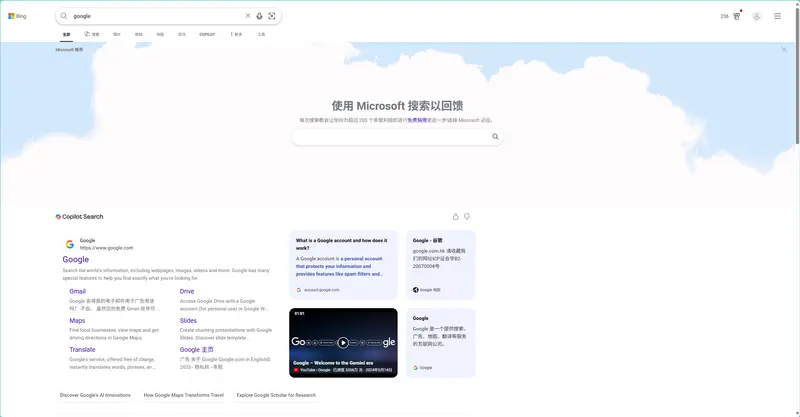

如果你最近在微软Edge 浏览器中输入“Google”进行搜索,可能会发现一个奇怪的现象:

你并没有跳转到 google.com,而是停留在 Bing 的页面上——但这里出现了一个长得像 Google 首页的搜索框,还配有一句宣传语:“每次使用 Bing 搜索,都能为全球 200 多万个非营利组织带来免费捐赠。”

这不是错觉,也不是临时测试。这是微软为留住潜在流失用户而部署的一套持续性策略。

从模仿界面到公益诱导:Bing 的双重挽留机制

早在 2025 年初,Bing 在用户搜索“Google”时展示类 Google 界面的行为。当时的做法是:

- 显示第二个搜索栏,样式高度还原 Google 首页

- 添加庆祝动画人物和视觉动效

- 将真实 Google 官网链接压至折叠区域下方

这一设计极具迷惑性:许多普通用户可能误以为自己正在使用 Google,实则仍在 Bing 生态内。

如今,这种“视觉模仿”依然存在,但微软已在此基础上叠加了一层新的心理激励——公益捐赠叙事。

当你搜索“Google”,页面顶部会显著展示如下信息:

“每次使用 Microsoft Bing 搜索,都能让您离为 200 多万个非营利组织提供免费捐赠更近一步。”

下方紧接一个蓝色按钮:“开始捐赠”(Start Donating),点击后跳转至:

https://rewards.bing.com/redeem/donate?form=sdonate

背后的机制:Microsoft Rewards 的闭环系统

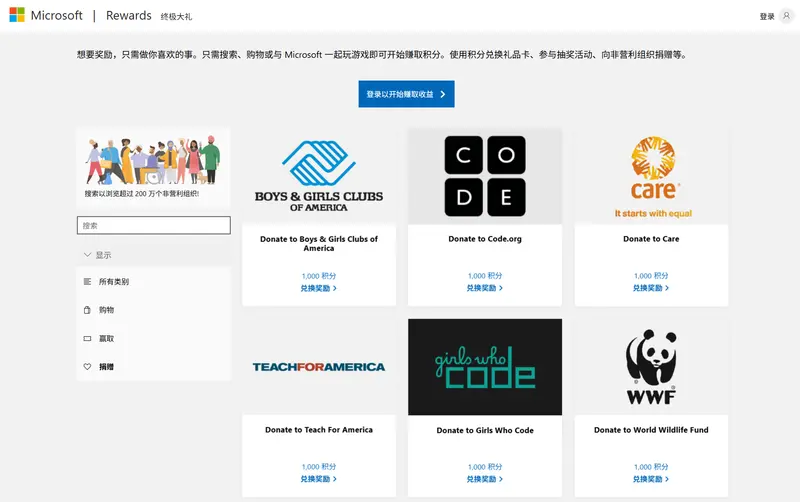

这项“捐赠”功能并非用户直接出资,而是依托于 Microsoft Rewards 计划。

该计划运作方式如下:

- 用户通过 Bing 搜索积累积分(每日上限)

- 积分可用于兑换礼品卡、抽奖或捐赠给合作非营利机构

- 微软以广告收入或预算资金实际完成捐款

因此,用户的“搜索行为”被转化为可量化的社会价值贡献——而这一切的前提是:你必须持续使用 Bing。

登录账户后,系统还会提示你选择支持的慈善类别(如教育、环保、医疗等),增强参与感与情感连接。

是聪明营销,还是反竞争行为?

对于这一策略,评价两极分化。

支持观点:合理竞争手段

- Google 长期占据默认搜索引擎地位,形成认知垄断

- 多数用户从未主动比较过搜索结果质量

- 微软通过提醒用户“还有另一个选择”,有助于打破惯性

批评声音:误导性设计(Dark Pattern)

- 类 Google 界面容易造成混淆,尤其对年长或初级用户

- “捐赠”宣传可能夸大实际影响,实际每笔捐赠金额极小

- 利用公益名义引导行为,存在道德绑架嫌疑

值得注意的是,该广告明确标注了“由 Microsoft 推广”(Sponsored by Microsoft),符合基本信息披露要求。但从交互设计角度看,它确实有意延长用户在 Bing 页面的停留时间,并降低跳转至 Google 的意愿。

技术细节:搜索结果如何被重构?

根据实际测试,结果如下:

| 行为 | 实际效果 |

|---|---|

在 Edge 地址栏输入 google.com 并回车 | 正常跳转至 Google 官网 |

| 在 Bing 搜索框中输入“Google”并搜索 | 停留在 Bing 页面,展示推广内容 |

| 点击页面中的“前往 Google”链接 | 跳转至 google.com(链接存在但位置隐蔽) |

关键问题在于:主视觉焦点不再是原始搜索结果,而是微软的推广内容。真正的 Google 入口被弱化处理,需要用户主动展开折叠区域才能看到。

这种策略真的有效吗?

从商业逻辑看,这类干预措施至少能实现三个目标:

- 提升 Bing 搜索量

每一次保留下来的搜索请求,都是广告收入的增长点。 - 强化 Edge 浏览器粘性

用户越频繁使用 Bing,就越可能继续留在 Edge 生态中。 - 塑造品牌正面形象

将技术产品与公益绑定,提升公众好感度。

尽管单次搜索带来的捐赠微乎其微,但当亿级用户参与时,总量可观,也足以成为营销故事的一部分。

该如何看待这件事?

不可否认,Google 目前仍是全球最主流的搜索引擎,其算法、索引规模和用户体验经过多年打磨。但 Bing 也在持续进步,尤其在 AI 集成(如 Copilot)、本地化服务和企业整合方面具备独特优势。

真正的问题或许不是“谁更好”,而是:

我们是否意识到自己正被默认选项所塑造?又是否保有切换和判断的自由?

微软的做法或许不够优雅,但它确实在提醒我们:搜索引擎不是天然存在的工具,而是有背后的商业逻辑与设计意图。

评论