自四年前 Windows 11 发布以来,微软对其硬件要求的设定就引发了不小争议。其中最受诟病的一点,就是它强制要求支持 TPM 2.0——这使得大量原本运行良好的旧电脑被排除在外。

TPM(Trusted Platform Module)即“可信平台模块”,是一种用于增强系统安全性的芯片技术。TPM 2.0 并不是微软新发明的技术,它的历史可以追溯到 2003 年,广泛用于加密密钥存储、安全启动验证、BitLocker 加密以及 Windows Hello 等功能。

现代大多数 PC 都已默认集成并启用 TPM 2.0,但仍有数以百万计的旧设备或禁用该功能,或根本就没有这个硬件模块。

微软一直在努力“教育”用户:TPM 2.0 很重要

为了推动用户升级至 Windows 11,微软在过去几年中不断通过官方博客、技术文档、指南等形式强调:

- TPM 2.0 是 Windows 安全架构的基石;

- 它是新一代操作系统不可或缺的安全保障;

- 用户应确保自己的设备满足这一要求。

这些内容虽然专业且详实,但问题在于——

普通 Windows 用户根本不关心 TPM 2.0。

他们购买电脑时不会问:“这台机器有没有 TPM?”

他们也不会因为 BitLocker 加密而决定是否升级系统。

对他们来说,只要能正常开机、上网、办公、看视频,就已经足够了。

技术优势存在,但缺乏“感知价值”

TPM 2.0 的确是一项有价值的技术,尤其是在企业级安全、政府机构、IT 管理等场景中至关重要。它可以防止固件篡改、保护加密数据、提升身份认证安全性等。

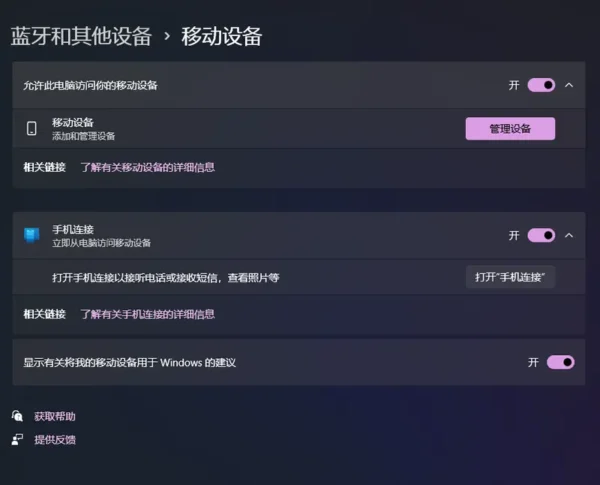

但在普通用户的日常使用中,TPM 2.0 几乎是一个“看不见、摸不着”的存在。它的配置界面(tpm.msc)也显得老旧、不够直观,学习成本高,无法让用户感受到“我正在被保护”。

更关键的是:

大多数用户并不认为自己需要额外的安全防护。

他们相信:只要设置了登录密码,系统就是安全的。至于 BitLocker 或防篡改启动之类的功能?听都没听过。

微软的推广策略出了什么问题?

微软试图通过宣传 TPM 2.0 的技术优势,来推动用户升级到 Windows 11。然而,这种做法忽视了一个基本现实:

普通用户不会为一个“看不见”的功能更换硬件。

与其反复强调“下一代安全架构”,不如从用户真正关心的角度出发,比如:

- 更快的性能表现;

- 更好的电池续航;

- 更流畅的多任务体验;

- 更美观、现代化的界面;

- 与现有软件更好的兼容性。

这些才是影响用户升级决策的核心因素。

遗憾的是,微软在这些方面并没有展现出足够的吸引力,导致即使像我这样具备一定技术背景的用户,也仍未将 Windows 11 作为主力系统。

数据说话:Windows 11 四年仍未过半

事实是最好的证明:根据最新统计,Windows 11 的市场占有率仍未超过 Windows 10 的一半。尽管后者将在 2025 年 10 月正式停止支持,微软也不得不宣布延长其生命周期一年。

这说明一个问题:

微软并未成功说服广大用户升级到 Windows 11。

而其中一大障碍,正是那道看似“无关紧要”的硬件门槛:TPM 2.0。

技术虽好,也要讲“用户体验”

TPM 2.0 是一项有价值的技术,但它不应成为用户升级操作系统的唯一门槛。对于普通用户而言,它更像是一个后台默默工作的“隐形守护者”,而不是值得为此更换整台电脑的理由。

微软或许应该重新思考其推广策略:

不再执着于“技术必须先进”,而是回归“用户为何升级”的本质。

只有当 Windows 11 能提供明显优于 Windows 10 的体验改进,并且让普通用户真正“看见”这些变化,才能实现真正的普及。

评论