微软近日发布声明,宣称 Windows 11 24H2 是“迄今为止最可靠的 Windows 版本”。这一说法源自一份内部技术文档,其中提到:与 Windows 10 22H2 相比,该版本的系统故障率和意外重启次数下降了 24%。

然而,现实却呈现出另一幅图景:大量用户反馈,24H2 上线后出现了蓝屏死机、性能下降、鼠标卡顿、帧率波动和驱动兼容问题。许多人的主力机甚至因此被迫回滚系统。

一边是官方数据背书,一边是用户口碑崩塌——

这到底是一次真实的进步,还是一场“数据美化”的公关话术?

官方说法:基于遥测数据的“可靠性跃升”

微软的结论并非空穴来风。其依据来自 2025年7月收集的生产环境遥测数据,样本覆盖数百万台真实运行中的 PC。

核心指标如下:

- ✅ 意外重启率降低 24%

- ✅ 故障上报频率显著下降

- ✅ 系统崩溃后恢复时间大幅缩短

微软表示:“这些改进反映了工程、设计与用户研究团队的深度协作,体现了我们对提升 Windows 弹性的承诺。”

他们特别强调,这一版本在底层架构、内存管理与驱动隔离方面进行了优化,目标是减少由第三方组件引发的系统级崩溃。

用户反馈:稳定性的“平均数”掩盖了个体痛苦

问题在于——

“整体更稳定”不等于“人人都更稳定”。

对于部分用户,尤其是使用较老硬件、特定外设或小众驱动的群体,24H2 的更新反而带来了新问题:

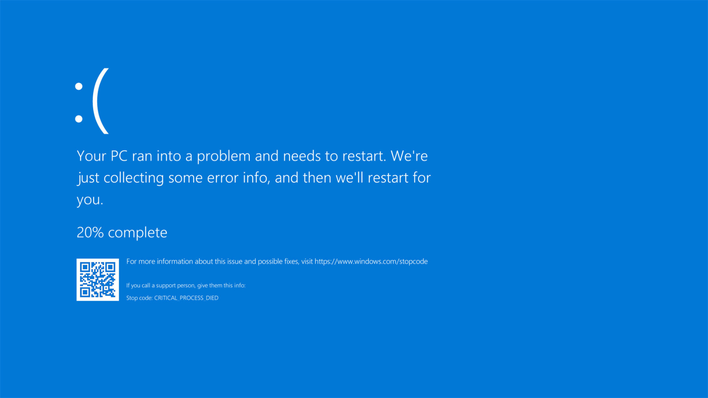

- 频繁蓝屏(BSOD),错误代码如

IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL再次出现; - 鼠标光标漂移、消失或响应延迟;

- 游戏帧率异常下降,尤其是使用 AMD 显卡的设备;

- 某些打印机、扫描仪驱动无法加载。

这些并非个例,而是已在微软社区、Reddit 和各大科技论坛形成广泛讨论。对受影响用户而言,哪怕只发生一次蓝屏,也可能意味着数据丢失或工作中断。

换句话说,24% 的平均改善,无法抚平那 10% 用户的“灾难性体验”。

蓝屏变革:从“蓝色恐惧”到“深色提示”

或许是意识到传统蓝屏已成用户心理阴影,微软在 24H2 中对其进行了彻底改版:

- 颜色变更:从亮蓝色改为深灰色/近黑色,视觉上更柔和;

- 信息简化:移除二维码,屏幕中央仅显示:

- 停止代码(如

KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE) - 涉嫌导致崩溃的驱动程序名称

- 可选的十六进制错误码

- 停止代码(如

- 恢复提速:微软称崩溃后重启时间从平均 40 秒缩短至 2 秒

新设计意图明确:

减少恐慌感,提升信息可读性,加快恢复流程。

但也有用户质疑:2 秒是否足够看清错误信息? 对非技术人员而言,即使看到驱动名,仍需进入事件查看器或在线搜索才能定位问题。真正的“易用性”提升,仍需配套的自动化诊断工具。

值得一提的是,微软保留了“B”开头的颜色命名传统——新界面被称为 “Black Screen of Death”(BSOD 的继任者),尽管官方未正式使用该称呼。

快速机器恢复:让系统自己“求救”

为应对启动失败和系统循环崩溃,微软宣布将在后续更新中推出 “快速机器恢复”(Quick Machine Recovery) 功能。

工作原理如下:

- 当系统无法正常启动时,自动进入 WinRE(Windows 恢复环境);

- 选择“快速机器恢复”,系统将:

- 扫描当前状态

- 收集诊断日志

- 通过网络将日志上传至微软服务器

- 微软后台分析问题,未来可能推送针对性修复补丁

这项功能的意义在于:

过去,用户遇到启动问题往往只能重装系统;现在,系统可以“主动求救”,为后续修复积累数据。

但需注意:

- 功能依赖网络连接

- 日志上传需用户授权

- 补丁不会即时送达,尤其是小众问题

它不是“一键修复”,而是一个长期改进闭环的开端。

如何看待这场“可靠性之争”?

Windows 的更新从来不是非黑即白。

从微软的角度看,24H2 确实在整体稳定性、崩溃恢复、错误提示等方面取得了可量化的进步。24% 的故障率下降,若数据真实,已是近年来少见的显著优化。

但从用户视角看,操作系统的“可靠”是主观且绝对的——

只要有一次无预警崩溃,就会动摇信任。

这背后,是大型操作系统更新的固有矛盾:

全局统计的“进步” vs 局部个体的“灾难”

而微软的挑战,是如何在推动技术演进的同时,更好地识别、响应和补偿那些“被平均”的少数用户。

评论