近日,英伟达代号为 N1X 的首款消费级 SoC(系统级芯片)在 Geekbench OpenCL 测试中首次亮相,引发广泛关注。这款芯片搭载了与未来桌面显卡 GeForce RTX 5070 相同规模的 Blackwell 架构 GPU,拥有 6144 个 CUDA 核心(48 个 SM 单元),标志着英伟达正式进军高性能 ARM SoC 市场。

尽管当前仅为早期工程样品,性能尚未完全释放,但其初步表现已远超现有集成显卡(iGPU),展现出巨大的潜力。

🔍 核心规格曝光:Grace + Blackwell 架构融合

N1X 是 英伟达首款面向消费设备的高性能 SoC,结合了其自研 CPU 架构 Grace 与新一代 GPU 架构 Blackwell,采用台积电 N3 制程工艺制造。

主要参数(初步)

| 项目 | 规格 |

|---|---|

| 制程工艺 | TSMC N3 |

| 架构设计 | Grace CPU + Blackwell GPU |

| CPU 核心 | 20 核(10×Cortex-X925 + 10×Cortex-A725) |

| GPU 核心 | 6144 CUDA 核心(48 SM) |

| 内存支持 | LPDDR5X,最高 128GB,速率 8533 MT/s |

| TDP | 100–120W(峰值) |

| 预计发布时间 | 2026 年(上半年或下半年) |

⚠️ 注:CPU 部分使用 Arm 公版核心(X925/A725),由英伟达进行定制整合,而非完全自研核心。

🖥️ GPU 性能解析:规模对标 RTX 5070,能效面临挑战

N1X 最引人注目的部分是其集成的 Blackwell GPU,其核心数量与传闻中的 RTX 5070(基于 GB205) 完全一致,均为 6144 个 CUDA 核心,配备 48 个 SM、192 个 Tensor 核心和 48 个 RT 核心。

但关键差异在于:

| 项目 | RTX 5070(桌面版) | N1X SoC(移动/嵌入式) |

|---|---|---|

| 核心数量 | 6144 | 6144 |

| 显存类型 | 12GB GDDR7 | 共享 LPDDR5X(无独立显存) |

| 显存带宽 | ~672 GB/s | 受限于内存子系统 |

| GPU 频率 | ~2.5 GHz | ~1.05 GHz(当前 ES 阶段) |

| TDP | 250W | 100–120W(整颗 SoC) |

由于功耗和散热限制,N1X 的 GPU 运行频率目前仅为 1.05 GHz 左右,远低于桌面显卡水平。此外,它依赖共享的 LPDDR5X 内存作为显存,带宽和延迟无法与专用 GDDR7 相比。

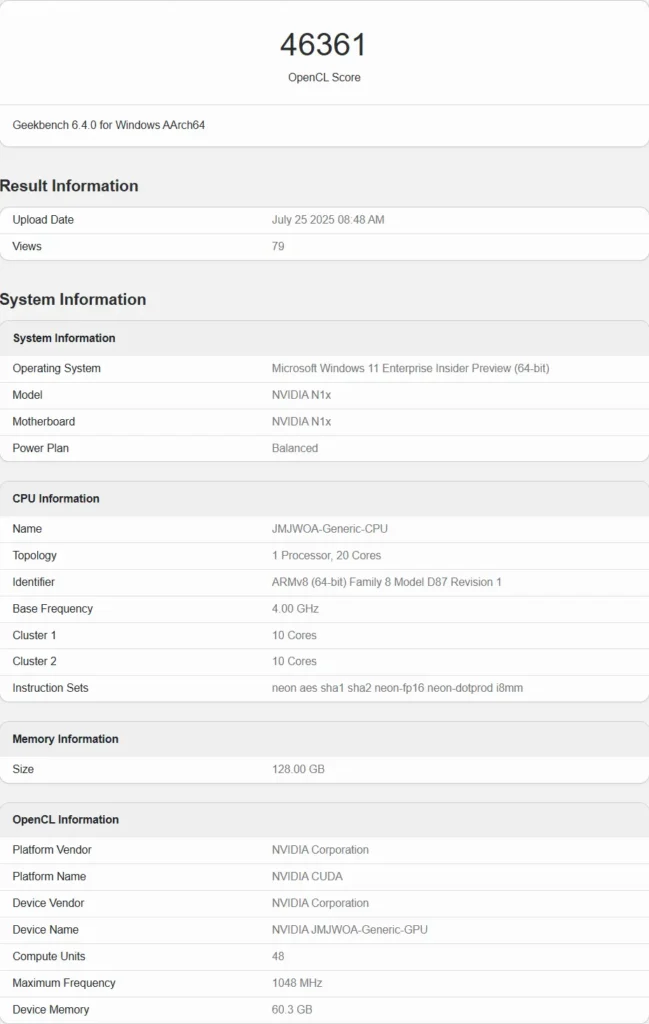

📊 性能表现:工程样品阶段,潜力待释放

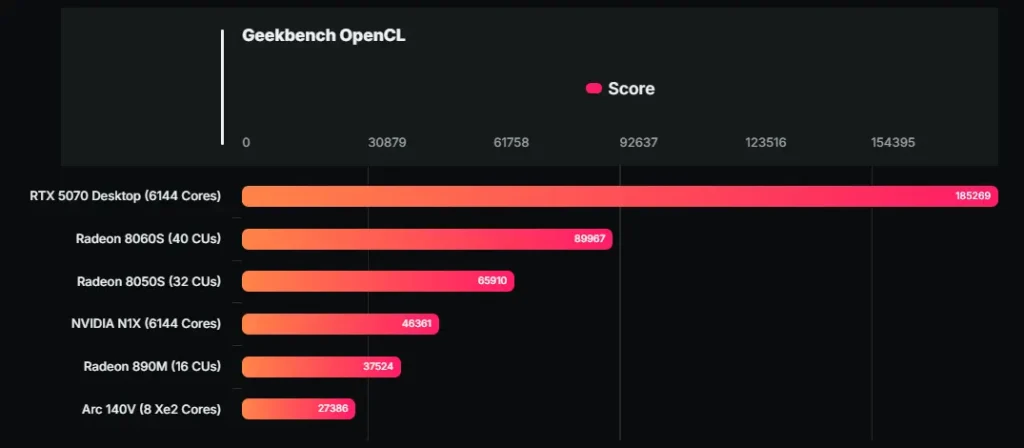

在 Geekbench 的 OpenCL 测试中,N1X 得分为 46,361 分,虽远低于 RTX 5070 的预期得分(通常在 10 万以上),但显著超越当前所有现代集成显卡,包括:

- Apple M4(Pro/Max)集成 GPU

- AMD Ryzen AI 9 HX 370(Strix Point)

- Intel Core Ultra 9 185H(Arc Graphics)

这一成绩表明,即便在低频、共享内存、早期固件优化不足的情况下,Blackwell 架构的规模优势依然带来了强大的并行计算能力。

⚖️ 市场定位:对标 AMD “Strix Halo”,剑指高性能移动平台

N1X 的主要竞争对手并非传统桌面 GPU,而是同样面向高端笔记本与工作站市场的 AMD “Strix Halo” APU。该芯片同样集成了大规模 RDNA 3.5 GPU,拥有 16 个计算单元(1024 流处理器),TDP 约为 120W。

尽管目前 Strix Halo 在实测性能上更胜一筹,但英伟达拥有更强的驱动优化能力、CUDA 生态以及 AI 加速堆栈(如 TensorRT、DLSS)。若能在发布前大幅提升 GPU 频率与内存调度效率,N1X 有望在图形渲染、AI 推理和专业工作负载中实现反超。

🌐 战略意义:英伟达首次全面挑战 x86 与 Arm 巨头

N1X 的推出,是 英伟达从“加速器提供商”向“完整计算平台”转型的关键一步。它意味着英伟达将首次以 SoC 形式,直接与以下厂商展开竞争:

- 苹果(M 系列芯片)

- AMD(Ryzen AI 系列)

- 英特尔(Core Ultra)

- 高通(Snapdragon X Elite)

这不仅是硬件的竞争,更是生态系统的较量。英伟达可能会将其在 AI、CUDA、Omniverse 和游戏领域的优势,整合进基于 N1X 的终端设备中,打造面向创作者、开发者和游戏玩家的全新产品线。

🗓️ 发布时间与展望

目前普遍预计 N1X 将于 2026 年正式发布,可能搭载于:

- 高性能 ARM 笔记本

- 移动工作站

- 游戏掌机或便携式 AI 设备

虽然当前工程样品性能尚不成熟,但考虑到英伟达强大的软硬件协同优化能力,正式版芯片的实际表现值得期待。

评论